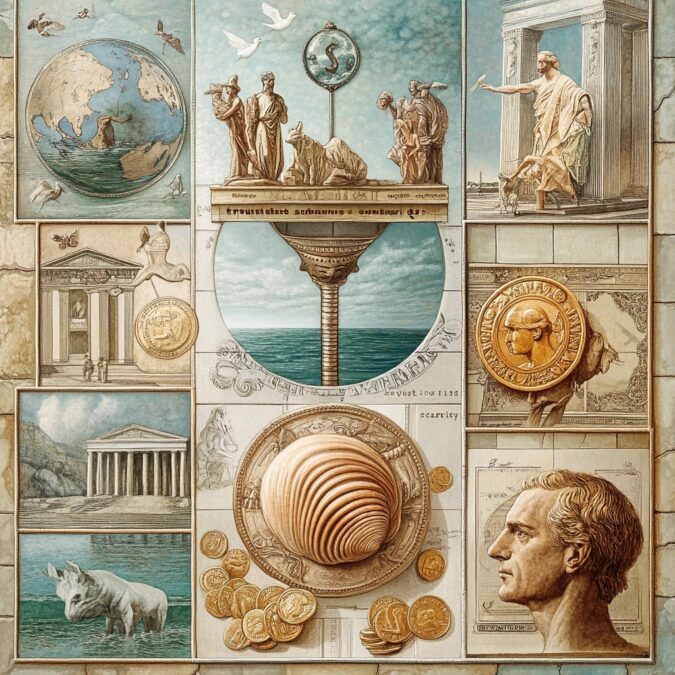

1. 貨幣は社会を映す鏡

貨幣は単なる交換手段以上の意味を持ち、社会や文化、そして政治的パワーバランスを映し出す存在でもあります。人類が物々交換から金属貨幣、紙幣へと移行する過程は、「信用」と「希少性」をめぐる歴史ともいえるでしょう。

1-1. 金本位制成立とその崩壊までの流れ

ここでは金本位制の成立とその崩壊、管理為替制度の実態、そしてビットコインがもたらす新しい価値観を考察します。

1-2. 「信用」と「希少性」の歴史

この貨幣の進化の背後には、常に「信用」と「希少性」の概念が存在してきました。金属貨幣に象徴される「物理的価値」と、それに付随する社会的合意は、やがて金本位制へと結実します。しかし、その堅牢に思える枠組みも、国際情勢や経済成長によって揺らぐことになるのです。

2. 貨幣の起源と進化

貨幣は最初、貝殻や家畜など社会が価値を共有しやすいものが用いられてきました。人々は流通手段を安定させるために、より普遍的な価値を持つ金属、特に金と銀に目を付けます。これは「希少性」と「社会的合意」の両立を図ったもので、後に金本位制へと昇華していきます。

2-1. 物理的希少性から生まれる信用

どれほど堅牢に思える通貨制度であっても、その価値の源泉は常に「信用」に集約されます。金や銀といった金属が重んじられる背景には、物理的希少性に裏打ちされた安心感があり、それが社会全体の信頼につながっていました。

2-2. ビットコインの有限性との共通点

金の希少性を重視する考え方は、後にビットコインの最大発行枚数(2100万枚)にも通じる発想です。物理的裏付けはない一方で、技術的プロトコルによる“デジタルな希少性”が新たな価値の根源となっているのです。

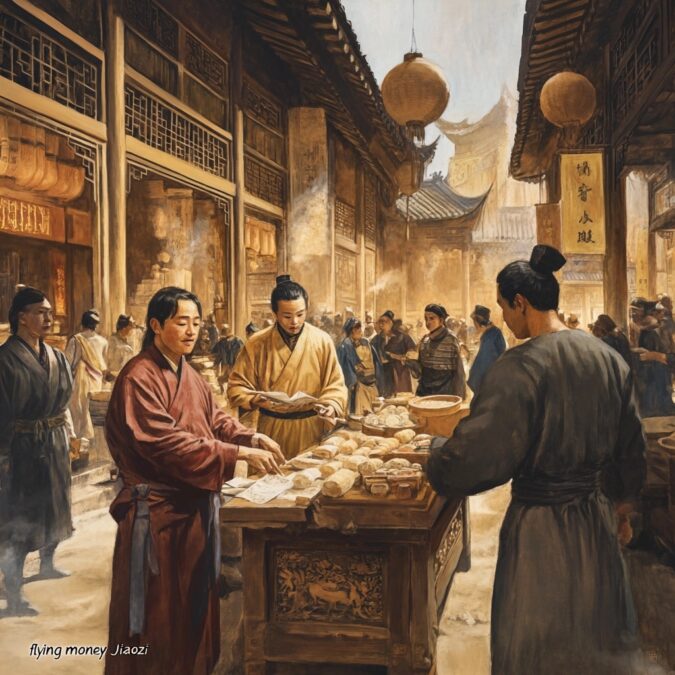

2-3. 世界初の紙幣の誕生

歴史上、最初に紙幣を実用化したのは古代中国だとされています。唐の時代には「飛銭(ひせん/フェイチェン)」と呼ばれる手形のような仕組みが生まれ、宋の時代(10~13世紀)には「交子(こうし/ジャオズ)」と呼ばれる世界初の公的紙幣が発行されました。

- 背景: 重い金属貨幣を大量に運ぶことの不便さを解消するために、手形や紙の預かり証が発展し、それが紙幣として定着していきました。

- ヨーロッパへの広がり: ヨーロッパでは17世紀にスウェーデンで初めて紙幣が発行されましたが、当初は信用力が低く、乱発などの問題も多く見られました。

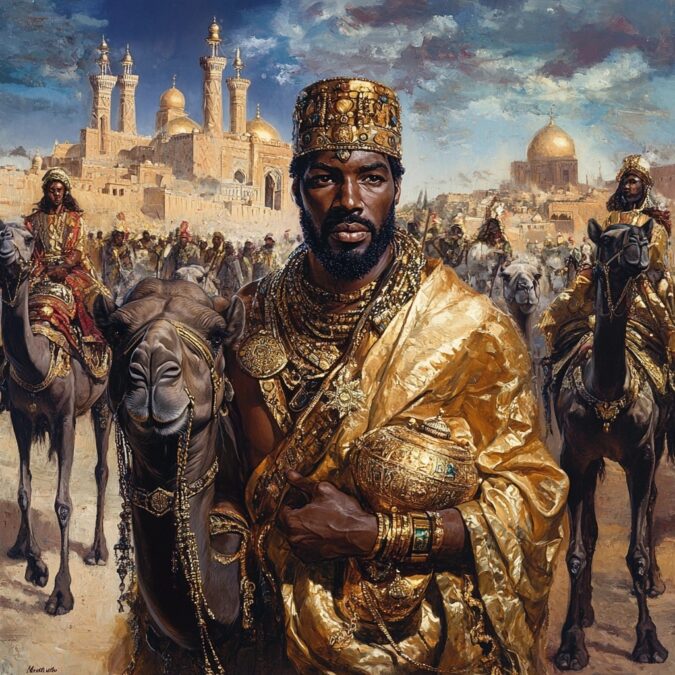

2-4. 金の歴史に名を刻むマリ王国

アフリカ大陸の西部に位置したマリ王国(13~16世紀)は、豊富な金資源によって繁栄した文明のひとつです。特に14世紀の王、マンサ・ムーサは「史上最も裕福な人物」といわれるほど莫大な金を所持していたことで知られています。

- マンサ・ムーサの巡礼: マンサ・ムーサがメッカ巡礼の途中で大量の金を流通させた結果、一時的に通貨価値が乱れた(インフレを引き起こした)という逸話があります。

- 交易路の要衝として: サハラ交易路の拠点であったマリ王国は、金と塩の取引で莫大な富を築き、学術や建築技術も栄えました。都市トンブクトゥのモスクや大学は、イスラム世界の学問の中心地としても名声を高めます。

このようにマリ王国は、人類史のなかで「金」という希少資源がいかに大きな経済的・文化的影響力を持ち得るかを示す好例であり、後世の金本位制や通貨政策に対しても暗示的な示唆を残しています。

3. 金本位制の登場と意義

金本位制は「通貨を発行した分だけ、裏付けとして金を保有する」という考え方で成り立つ制度です。一見すると通貨価値が安定し、インフレを抑制できる優れた仕組みに思えますが、経済規模が拡大しても金の供給が追い付かないという欠点も孕んでいました。

3-1. 安定性と制約の二面性

天才的貨幣学者の視点から見ると、金の裏付けがあることで確かに安心感は得られますが、技術革新のペースに「金本位」という制約を当てはめると、金融緩和や柔軟な対応が難しくなり、成長する経済に負荷がかかるという問題が生じます。

3-2. 国際貿易の盛行と金の流動性

国際貿易が盛んになるにつれ、各国が同量の金を保有し続ける必要があり、流動性が次第に失われていく問題が顕在化しました。結果として金本位制は維持困難となり、後の管理為替制度へとつながっていきます。

3-3. フォートノックスと金の保有状況

金本位制時代、アメリカは巨大な金準備を保有し、それを象徴するのがフォートノックス(Fort Knox)です。しかし、本当にそこに十分な金が存在するかどうかは長年にわたり議論や憶測を呼んできました。

- 政府側の主張: アメリカ政府はフォートノックスに厳重に保管されていると公表しており、一定の監査・点検も実施されています。

- 懐疑論・陰謀論: 一部では「実際には保有量が公称を下回っているのではないか」「監査が完全ではないのではないか」という主張が根強く、金本位制崩壊の一因とも見る見解があります。

こうした議論自体が「通貨価値は最終的に何に裏付けられているのか?」という問いを浮き彫りにしており、金本位制の安定性に対する再考を促す要因ともなっています。

4. ブレトン・ウッズ体制と管理為替制度

第二次世界大戦後に誕生したブレトン・ウッズ体制は、事実上の金本位制(1オンス=35ドル)を維持しつつ、各国通貨をドルに連動させる仕組みでした。しかし1971年、アメリカのニクソン大統領が「金とドルの交換停止(ニクソン・ショック)」を宣言したことで、この枠組みは崩壊します。

4-1. ドル基軸時代の始まり

ニクソン・ショック以降、世界経済はドルを軸としつつも、金の裏付けを失う形となりました。各国は変動相場制へと移行し、中央銀行や政府が金融政策を通じて通貨価値をコントロールする管理為替制度を採用します。

4-2. 通貨価値が政治と市場に左右される時代

この新たな仕組みにより、経済危機やインフレへの対応策は広がった一方、中央銀行の政治的判断や金融市場の需給バランスに通貨価値が左右されやすくなる欠点も生まれました。信用の根底に政府や中央銀行が大きく関与する形となったのです。

5. ビットコインの登場と未来への示唆

2009年に誕生したビットコインは、中央管理者を置かずにブロックチェーン技術によってトランザクションを承認・記録するという革新的な仕組みを導入しました。金と同様の有限性を持つ一方で、物理的な裏付けはなく、ユーザーコミュニティの信頼とネットワークの合意形成によって価値が担保されます。

5-1. 分散的な信用の新たな形

天才的貨幣学者の目から見ると、ビットコインの最大の特徴は「技術的合意形成が信用の新しい形を具現化している」点にあります。従来の通貨が国家や中央銀行の信用力を背景としていたのに対し、ビットコインは多様な個人や企業の参加により分散的な信認を築き上げているのです。

5-2. 社会全体へのインパクト

ビットコインの枠組みは金融分野にとどまらず、社会全体の合意や価値観を再定義する可能性を秘めています。既存の中央集権的モデルから分散型モデルへの移行は、今後の社会制度設計にも影響を与えるでしょう。

6. 現代の銀行制度と信用創造

現代の通貨システムにおいては、金や中央銀行の裏付けだけでなく、銀行による「信用創造」が大きな役割を担っています。銀行が企業や個人に貸し出しを行うとき、新たな預金通貨が創造され、マネーサプライ全体が拡大していくのです。

6-1. 預金・貸し出しによる信用創造の仕組み

銀行は預金をもとに貸し出しを行いますが、貸し出された資金は再度銀行に預けられることで、さらに別の貸し出しの原資となります。これを**部分準備銀行制度(fractional reserve banking)**と呼びます。例えば、法定準備率が10%だとすると、100万円の預金を元に最大で約1000万円の貸し出しが可能になるという仕組みです。

6-2. 中央銀行の役割とマネタリーポリシー

中央銀行は政策金利の調整や準備率の設定などを通じて、銀行の貸し出し余地をコントロールします。こうして景気が過熱した際には引き締め、逆に落ち込んだ際には金融緩和で市場に資金を供給するなど、経済の安定化を図ろうとします。ただし、この中央銀行の裁量が政治的要因や国際情勢に左右されるため、通貨や信用そのものへの信頼が揺らぎやすい面もあるのです。

7. 結論と今後の展望

貨幣の歴史は、究極的には「信用と希少性」の追求の歴史といえます。金本位制は物理的裏付けを重んじた制度であり、管理為替制度は中央銀行によるマネタリーポリシーを用いて社会を安定させようという試みでもあります。そしてビットコインは、技術的合意や分散型ネットワークによって新たな信用の形を提示し、人々に「通貨とは何か」という根源的な問いを再考させています。

7-1. 貨幣と信用の本質

通貨の形や運用の仕方は時代とともに変容しますが、人々が求める安心と信頼の本質は変わりません。金本位制やフォートノックスの議論、紙幣の起源、マリ王国の繁栄、銀行制度における信用創造など、過去の経験を学ぶことは、新たな金融システムを構築するうえで大いなる指針となるでしょう。

7-2. デジタル時代の通貨と未来

暗号資産やCBDC(中央銀行デジタル通貨)といった新しい仕組みが次々と登場する今、テクノロジーの力で「信用と希少性」をどのようにアップデートしていくかが問われています。これからの社会では、中央集権と分散型それぞれの強みをいかに組み合わせ、人々の安心と信頼を確かな形で提供するかが大きな課題となっていくでしょう。