1. 60年代という時代

1.1 ヒッピー文化とカウンターカルチャー

1960年代と聞けば、ヒッピー文化やカウンターカルチャーが真っ先に思い浮かぶ方も多いでしょう。既成の体制に異議を唱える若者たちが、自由の象徴として掲げたのが「反骨精神」に満ちたヒッピー・ムーブメントでした。彼らは既存の価値観や社会ルールに挑み、ドラッグやLSD、フリーセックスなどを通じて新しい自己解放を求めました。

同時にベトナム戦争の泥沼化に対する抗議やプラハの春といった政治的動揺が世界各地で生じ、若者たちのマグマのようなエネルギーがさまざまな形で噴出していったのです。

1.2 ドラッグやアルコールがもたらす“反骨の灯油”

60年代のカウンターカルチャーを語る上で、ドラッグやアルコールを抜きにすることはできません。ヒッピーたちは、ドラッグによって従来の価値観を溶かし、脳内をトロトロにすることで「新たな感覚」を得ようと試みました。ときにLSDなどのサイケデリックな体験は音楽やアートに多大なインスピレーションを与え、“反骨の灯油”として若者たちの自由への渇望を加速させる役割を果たしたのです。

1.3 ロックンロールと若者の狂乱

60年代の音楽シーンもまた、若者のエネルギーと反体制的な意識を存分に吸収しながら進化を続けました。もともと黒人文化の迫害の歴史から生まれたロックンロールは、エレクトリック技術の発達と相まって社会現象化。若者たちは限りある命を燃やすようにロックに熱狂し、ローリング・ストーンズやボブ・ディラン、ウッドストック・フェスティバルなど、多くのアーティストやイベントが時代を揺るがしました。

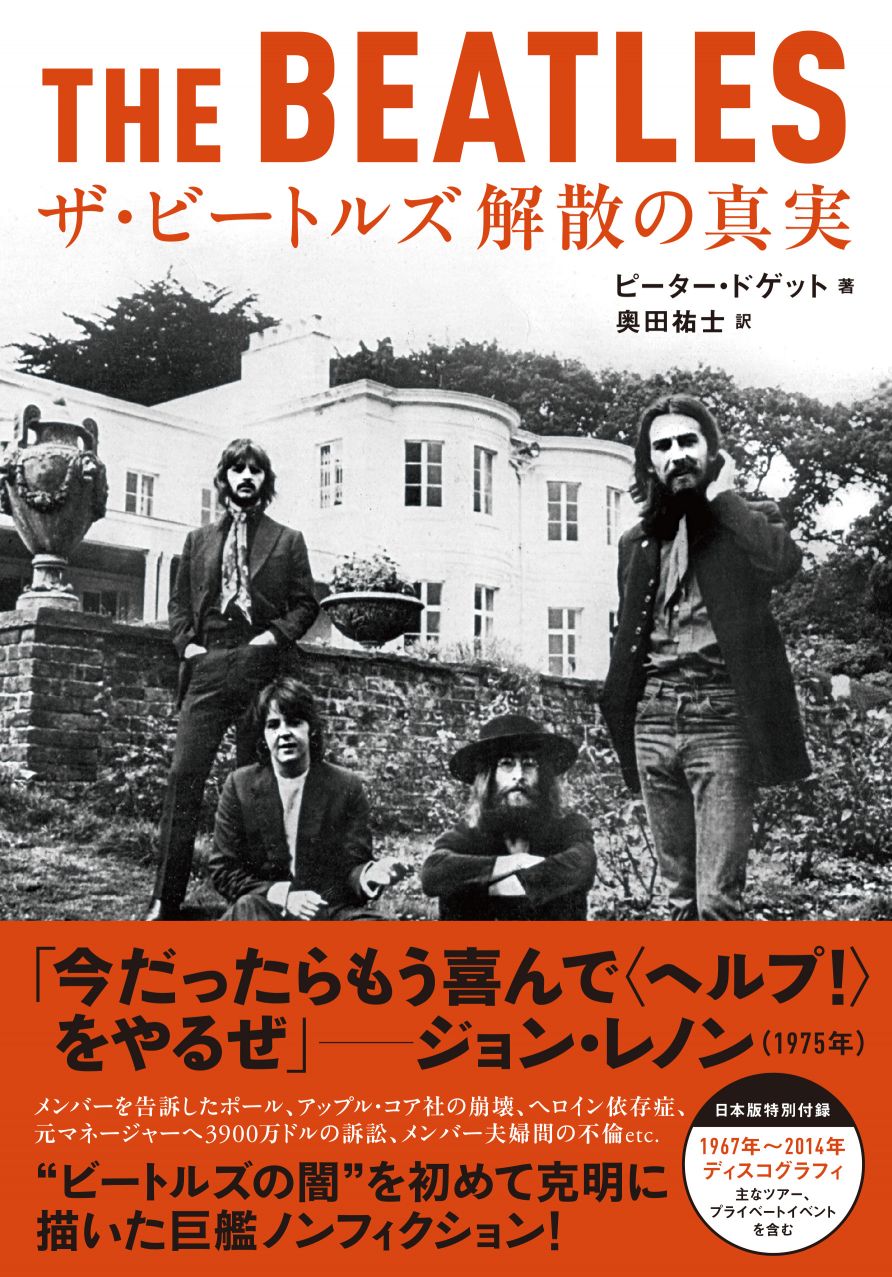

2. 『ザ・ビートルズ 解散の真実』レビュー

2.1 ビートルズという存在

そんな混沌とした60年代のはじまりに、カウンターカルチャーの最前線に鮮烈なアイコンとして登場したのがビートルズです。

ジョン・レノンとポール・マッカートニーのツインボーカル、ジョージ・ハリスンのギター、リンゴ・スターのドラムという4人組が紡ぎ出す音楽は、リヴァプールの労働者階級出身という彼らの複雑なバックグラウンドをも飲み込みながら、世界中の若者を巻き込む“大うねり”を形成していきました。

1964年、アメリカの超人気番組『エド・サリヴァン・ショー』に出演すると、視聴率は70%を超えるという驚異的な数字を記録。テレビを観なければ「非国民」扱いだと冗談まじりに言われるほど、その存在感は絶大でした。1970年の解散までトップを走り続けたビートルズは、常に音楽シーンを先取りし、“現代ロックの始祖鳥”としての地位を築いていきます。

2.2 『アビイ・ロード』と解散への道

ビートルズの名盤として名高い『アビイ・ロード』(1969年)の頃には、すでにバンド内部の歯車は狂い始めていました。本書では、彼らがなぜ解散へと至ったのかを多角的に検証し、いくつもの要因を明るみに出しています。

2.2.1 オノ・ヨーコの存在

ジョン・レノンと深く結びついた芸術家、オノ・ヨーコのスタジオ同席は、ビートルズという“聖域”の空気を変えました。ジョンとの親密な関係と前衛的な芸術活動は、ポールをはじめ他のメンバーに少なからぬ緊張感を与えます。

スタジオでの録音やセッションにおいてもヨーコは同席し、ジョンはむしろヨーコと一心同体で音楽だけでなく人生そのものを模索しようとします。これが、従来の“ビートルズという輪”を徐々に揺るがし始めたのです。

2.2.2 メンバー間の音楽的方向性の不一致

ドラッグやアルコール、あるいは前衛芸術へ傾倒していったジョンに対し、ポールはストイックに音楽性を追求。ジョージは数多くの曲を作りながらも、ジョンとポールの陰に隠れる形で不満を募らせ、リンゴは内面に溜めこんだストレスから録音拒否に至ることもありました。

こうした内部のギクシャクは、バンド後期の音楽に大きな影響を与えながら、最終的には解散へとつながっていきます。

2.3 愛着理論から見るビートルズの人間模様

本書では、ジョンやポールの幼少期や愛着スタイルについても興味深い考察がなされています。

2.3.1 ジョン・レノンの愛着スタイル

ジョンは幼少期に両親に捨てられ、叔母のミミに厳しく育てられたことで「恐れ・不安型」の愛着を形成していたと推察されています。オノ・ヨーコとの共依存やドラッグへの依存は、その不安定な愛着の表れと言えるでしょう。

2.3.2 ポール・マッカートニーの愛着スタイル

ポールは母の早逝による大きな心の傷を抱え、女性に依存しがちな「不安型」であったとも。本書では、ポールがバンドの“まとめ役”にまわりたがった背景にも、この愛着スタイルが影響しているのではないかと示唆しています。

2.3.3 ジョージとリンゴの影

ジョージやリンゴに関しても、幼少期の境遇とバンド内での立ち位置が心理的負担を増幅させていたことは想像に難くありません。巨大な才能をもつジョンとポールの陰に隠れながら、自身の音楽性を発揮しきれない苦悩があったのです。

2.4 余談:ジョンとメイ・パン

オノ・ヨーコの秘書として雇われていたメイ・パンとの「失われた週末」期にも本書は触れています。ジョンの不安定な愛着スタイルがさらなる“混沌”を生み出し、ビートルズ解散後のジョンの人生をも乱していく様子が描かれます。

2.5 総括

ビートルズ解散の原因として語られがちな「オノ・ヨーコの存在」は、実のところ要因の一部に過ぎません。エプスタインの死による軍師不在やアップル・コアの経営的混乱、メンバー同士の音楽的・心理的な距離感など、複数の歯車が狂い始めて崩壊していったのです。

本書『ザ・ビートルズ 解散の真実』は、華々しい名声の裏側で渦巻く人間関係と心理的背景を鮮烈に描き出しています。60年代という時代の狂騒と相まって、ビートルズは神話的な高みに達しましたが、それゆえに解散のドラマもまた濃密であり、現代の私たちに多くの示唆を与えてくれるのです。

もし本書を手に取るのであれば、音楽や歴史だけでなく、それを動かす人間の心の在り方にも注目してみると、より深い理解にたどり着けることでしょう。